景気や災害などの影響で事業活動を縮小せざるを得ないとき、従業員の雇用を守る制度が「雇用調整助成金」です。とはいえ、初めて申請する経営者や人事担当者からは、次のような声が多く聞かれます。

- どんな企業やどのような休業が対象になるのか分からない

- 書類の準備や申請手順が複雑そうで不安

- 不備で不支給にならないか心配

本記事では、制度の概要から申請の流れ、必要書類、注意点、受給後の活用方法までを整理して解説します。初めての方でも安心して取り組めるようポイントを押さえましたので、自社の雇用維持にぜひお役立てください。

雇用調整助成金の申請や活用について「自社だけでは不安」「不備がないかチェックしてほしい」と感じる方は、社会保険労務士法人ビジネスパートナーへお気軽にご相談ください。複数の社労士によるチーム体制で、制度の活用から就業規則の見直し、人事労務の改善までサポートいたします。

👉 お問い合わせはこちら

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金は、景気の悪化や災害、感染症の影響などにより、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が「休業」「出向」「教育訓練」といった雇用調整を行った場合に、労働者の雇用維持を支援する制度です。厚生労働省が運営しており、従業員の解雇を回避するための重要な助成金と位置付けられています。

助成対象となる措置

助成対象となる措置は大きく分けて3つあります。

- 休業:従業員を一時的に休ませる場合に支給される

- 教育訓練:休業期間中にスキルアップ研修などを実施する場合に加算支給※休業に伴う助成金に加え、教育訓練を行えば上乗せ助成(教育訓練加算)が支給される。職業能力開発に資する訓練であり、所定労働時間内に実施する必要があります。

- 出向:自社での雇用維持が難しいときに、他社へ一時的に出向させる場合に支給。なお、独立性が認められない事業主間の出向は対象外(配置転換相当)。

これらの仕組みによって、企業は人件費の一部を国から助成されることで負担を軽減でき、従業員も雇用保険の資格が維持されながら安心して働き続けることが可能になります。

制度の基本を理解することで、自社が対象になるのか、どのような準備が必要なのかを判断できるようになります。

雇用調整助成金対象となる事業主と労働者

雇用調整助成金を利用できるのは、一定の条件を満たす事業主と労働者です。まず事業主については、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたことが前提となります。具体的には「生産指標」の低下が要件となります。中小企業と大企業では要件や助成率に違いがありますが、いずれも「雇用の維持に努めている」ことが求められます。

対象者について

対象となる労働者は、雇用保険に加入している従業員です。過去の特例措置時を除き雇用保険の被保険者でない労働者は原則対象外です。

さらに、特例措置として、自然災害や感染症の影響で一時的に業績が悪化した場合には、通常よりも緩和された基準で対象と認められるケースもあります。これにより、幅広い業種・規模の企業が利用しやすいよう配慮されています。

対象範囲を正しく理解しておくことが、制度を有効に活用するための第一歩です。

雇用調整助成金の助成内容と助成率

雇用調整助成金では、事業主が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向)にかかる人件費の一部が助成されます。助成の中心は「休業手当」ですが、教育訓練や出向を実施することで加算が受けられる仕組みです。

助成率について(2025年8月時点)

助成率は企業規模と支給対象期間(連続する1〜3か月)内の休業等の延べ日数、および教育訓練の実施割合で決まります。

- 中小企業

- 延べ日数が30日以下 … 3/4

- 30日超 … 教育訓練の実施割合に応じて助成率を段階的に上乗せ

- 上限額 … 1人1日 11,000円

- 大企業

- 延べ日数が30日以下 … 2/3

- 30日超 … 教育訓練の実施割合に応じて助成率を段階的に上乗せ

- 上限額 … 1人1日 10,000円

- 教育訓練:従来の「1人1日あたりの定額加算」ではなく、実施割合に応じて助成率が上乗せされる仕組みです(所定労働時間内の職業能力向上に資する訓練を実施)。

- 出向: 在籍型出向を行った場合は、出向元・出向先の所要経費の一部が助成されます(対象経費・算定方法は要件により異なります)。

- 上限日数等:助成額には1人1日当たりの上限のほか、1人当たりの支給限度日数が設けられています。申請は「支給対象期間」単位で行います。

- 特例措置:災害等に伴う特例が告示された場合、助成率・上限等が一時的に変更されることがあります。最新の公式情報を必ず確認してください。

自社に適用される助成率・上限・要件を把握しておくことで、申請後の資金繰り計画を立てやすくなります。上限額や助成率は年度ごとに改定される場合があるため、最新の内容をご確認ください。

雇用調整助成金の申請や活用について「自社だけでは不安」「不備がないかチェックしてほしい」と感じる方は、社会保険労務士法人ビジネスパートナーへお気軽にご相談ください。複数の社労士によるチーム体制で、制度の活用から就業規則の見直し、人事労務の改善までサポートいたします。

👉 お問い合わせはこちら

雇用調整助成金の申請に必要な書類

雇用調整助成金を申請する際には、多くの書類を揃える必要があります。特に「休業」を行う場合には、労使協定を締結し、従業員の同意を得ていることを示す書類が必須です。

主な提出書類には次のようなものがあります。

- 支給申請書(様式に基づいて記入)

- 休業協定書(労働組合または従業員代表との協定書)

- 休業実績一覧表、出勤簿、タイムカードなどの勤怠記録

- 賃金台帳や給与明細などの支払い記録

- 判定基礎期間ごとの売上高や生産量を示す資料(実務では試算表・決算書の写し・売上台帳など)

- 雇用保険の被保険者であることを確認できる名簿や証明書

教育訓練や出向を実施する場合には、訓練計画や出向契約書といった追加書類も必要です。

書類の不備は不支給や審査の遅延につながるため、最新の様式を厚生労働省ホームページから入手し、正しく記載することが重要です。

必要書類を把握しておくことで、申請準備がスムーズになります。

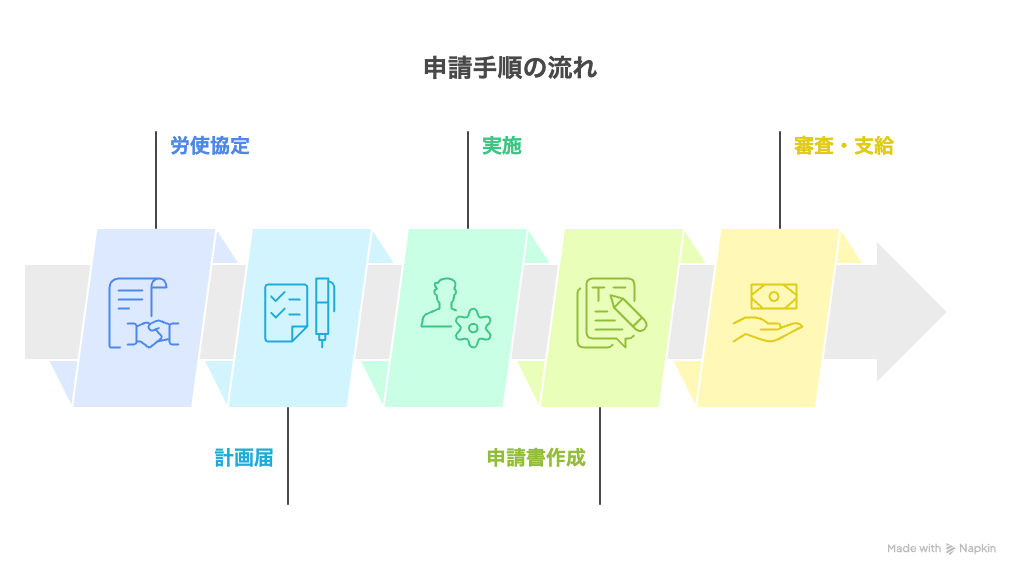

雇用調整助成金申請手順の流れ

雇用調整助成金の申請は、事前準備から支給決定まで複数のステップを踏みます。流れを理解しておくことで、不備や遅延を防ぐことができます。

- 労使協定の締結

休業や教育訓練を実施する前に、労働組合または従業員代表と協定を結びます。協定書は申請書類として提出が必要です。 - 計画届の提出

休業・教育訓練・出向を実施する場合は、原則として計画届を事前に提出します(支給対象期間の初日の前日まで。初回提出は2週間前を目安。

- 雇用調整の実施

実際に休業や教育訓練、出向を行い、その記録を勤怠表や給与台帳に残します。 - 支給申請書の作成・提出

判定基礎期間※1か月単位(給与計算期間を基準)ごとに支給申請書を作成し、労働局へ提出します。必要書類一式を揃え、様式通りに記入することが求められます。 - 審査・支給決定

労働局による審査を経て、助成金が指定口座に振り込まれます。不備があると追加資料の提出や修正が必要になるため注意が必要です。

手順を把握することで、実際の申請に対する不安を大きく減らせます。

申請時の注意点と不備を防ぐコツ

雇用調整助成金の申請では、書類不備や手続きの誤りが原因で不支給となるケースが少なくありません。以下のポイントを押さえることで、スムーズに申請を進めることができます。

- 勤怠記録と賃金台帳の整合性

休業日数と支払った休業手当の金額が一致しているかを確認します。タイムカードや出勤簿、給与明細の整合性が審査の要点です。 - 最新様式の利用

厚生労働省は制度改正や特例措置にあわせて申請様式を更新します。古い様式を使うと差し戻しになることがあります。 - 提出期限の厳守

支給申請は“支給対象期間”の末日の翌日から2か月以内(必着)です。遅れると申請そのものが受理されないため、早めの準備が必要です。 - 不正受給の防止

架空の休業や水増し請求は不正受給にあたり、返還や企業名公表、罰則の対象となり、重大な場合には刑事罰(詐欺罪等)の対象となる可能性もあります。実態に即した正確な申請を行うことが重要です。

これらの注意点を押さえることで、助成金を安心して活用できます。

受給後の活用方法

雇用調整助成金を受給した後は、単に休業補填に使うだけでなく、今後の事業継続や従業員のスキルアップにつなげることが望ましいです。

- 休業中の教育訓練に活用

従業員に研修や資格取得を受けさせることで、助成金の加算措置を受けられる場合があります。人材育成と生産性向上を同時に実現できます。 - 出向による雇用維持

取引先や関連会社への在籍型出向を行うことで、従業員の雇用を守りながら業務経験を広げられます。 - 経営改善の資金に充当

賃金補填に充てつつ、経営の安定化や業務改善に向けた投資に役立てることが可能です。資金繰りの余裕を確保することで、長期的な雇用維持に結びつきます。 - 人事労務体制の見直し

休業を機に就業規則や労務管理の仕組みを見直し、将来のリスクに備えた体制整備を進めることも重要です。

助成金は「雇用を守る」ための制度ですが、受給後の活用次第で企業の成長にもつながります。

雇用調整助成金は、休業や教育訓練、出向といった雇用調整を行う企業を支援する制度です。申請には労使協定や勤怠記録、申請様式の整合性など注意すべき点が多くありますが、手順を理解して準備を進めれば活用は十分可能です。受給後は、単なる賃金補填にとどまらず、人材育成や経営改善にも役立てることで、企業の成長と従業員の安定につながります。

雇用を守りながら経営を前進させるためにも、専門家の支援を受けつつ制度を有効に活用してみてください。

まとめ

雇用調整助成金は、景気悪化や災害、感染症の影響などによって事業活動を縮小せざるを得ない企業が、解雇を避けつつ雇用を守るために活用できる制度です。休業・教育訓練・出向といった雇用調整を行った際に人件費の一部が助成されるため、企業は負担を軽減し、従業員は安心して働き続けることができます。

本記事では、制度の基本的な仕組みから対象となる事業主・労働者、助成率、必要書類、申請の流れ、注意点、そして受給後の活用方法までを整理して解説しました。初めての方でも、手順を理解し必要な準備を進めれば十分に活用可能です。

助成金は単なる休業補填にとどまらず、人材育成や経営改善の機会としても役立てられます。正しい理解と適切な活用によって、企業の成長と従業員の安定を両立させることができるでしょう。

制度の活用に不安を感じる場合は、専門家に相談することで申請の不備を防ぎ、より効果的に助成金を活かすことが可能です。雇用を守りながら経営を前進させるためにも、ぜひ本制度を前向きに検討してみてください。

雇用調整助成金の申請や活用について「自社だけでは不安」「不備がないかチェックしてほしい」と感じる方は、社会保険労務士法人ビジネスパートナーへお気軽にご相談ください。複数の社労士によるチーム体制で、制度の活用から就業規則の見直し、人事労務の改善までサポートいたします。

👉 お問い合わせはこちら